राजदंड और धर्मदंड का द्वंद्व: परंपरा की मर्यादा का प्रश्न

इतिहास साक्षी है कि जब-जब सत्ता के गलियारों में अहंकार की गूँज तेज हुई है, तब-तब धर्म की शांत किंतु प्रखर वाणी ने उसे मर्यादित करने का कार्य किया है। वर्तमान में जो दृश्य सामने आ रहे हैं—चाहे वह प्रयागराज की पावन धरा पर गंगा स्नान का प्रतिबंध हो या साधु-संतों के प्रति प्रशासनिक अमर्यादा—वे केवल एक ‘कानून-व्यवस्था’ का विषय नहीं हैं, बल्कि वे सनातन के मूल स्वरूप पर किए गए प्रहार प्रतीत होते हैं।

शंकराचार्य का पद केवल एक धार्मिक उपाधि नहीं, बल्कि आदि गुरु शंकर की उस अखंड विरासत का प्रतीक है जिसने राष्ट्र को सांस्कृतिक अखंडता प्रदान की। शिखा का अपमान केवल शारीरिक प्रताड़ना नहीं, अपितु उस तप और साधना का तिरस्कार है जो भारत की पहचान रही है। जब प्रशासन ‘प्रमाण’ और ‘नोटिस’ के तराजू पर संत की गरिमा को तौलने लगता है, तो वह यह भूल जाता है कि श्रद्धा साक्ष्यों की मोहताज नहीं होती।

शंकराचार्य का पद केवल एक धार्मिक उपाधि नहीं, बल्कि आदि गुरु शंकर की उस अखंड विरासत का प्रतीक है जिसने राष्ट्र को सांस्कृतिक अखंडता प्रदान की। शिखा का अपमान केवल शारीरिक प्रताड़ना नहीं, अपितु उस तप और साधना का तिरस्कार है जो भारत की पहचान रही है। जब प्रशासन ‘प्रमाण’ और ‘नोटिस’ के तराजू पर संत की गरिमा को तौलने लगता है, तो वह यह भूल जाता है कि श्रद्धा साक्ष्यों की मोहताज नहीं होती।

“जहाँ धर्म और सत्ता के बीच सामंजस्य की जगह संघर्ष जन्म लेने लगे, वहाँ राष्ट्र का सांस्कृतिक ताना-बना कमजोर होने लगता है।”

स्वायत्तता पर प्रहार: क्या मठों और परंपराओं की वैधता अब प्रशासनिक मुहर से तय होगी? धर्म की शुचिता को प्रमाणपत्रों में बांधना परंपरा का संकुचन है।

क्या आस्था का अधिकार सत्ता की अनुकूलता पर निर्भर करेगा? सनातन का अर्थ ही ‘विविधता में एकता’ है, जहाँ तर्क और असहमति का सदैव सम्मान रहा है।

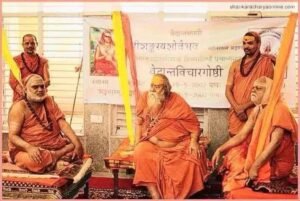

द्वारका शारदा पीठ से लेकर ज्योतिष पीठ तक के आचार्यों का स्वर एक चेतावनी है कि सत्ता क्षणभंगुर है, किंतु परंपराएं अमर हैं।जो सत्ता धर्म की मर्यादा का संरक्षण नहीं कर सकती, वह जनमानस का विश्वास खोने लगती है।

आज का प्रश्न केवल एक घटना का नहीं है, बल्कि उस ‘स्वतंत्र चेतना’ का है जो सनातन का आधार है। गंगा स्नान के अधिकार के लिए संघर्ष करना या किसी आचार्य से उनकी पहचान का साक्ष्य माँगना, एक ऐसे प्रशासनिक विचलन की ओर संकेत करता है जो भविष्य के लिए शुभ नहीं है। सत्ता को यह समझना होगा कि वह ‘व्यवस्था’ की संरक्षक है, ‘आस्था’ की स्वामी नहीं।

संत समाज का यह विक्षोभ और पूज्य गोपाल मणि महाराज से लेकर स्वामी सदानंद सरस्वती जी के स्वर, वास्तव में उस आध्यात्मिक लोकतन्त्र की रक्षा की पुकार हैं जिसे सुरक्षित रखना हर युग के शासक का प्रथम कर्तव्य रहा है।